日本のポップ歌手、1700年代から続くドイツの劇場、そしてイギリスの5Gアクセラレーション・プロジェクト——これらの共通点は何でしょうか。それは、新型コロナウイルス感染症(COVID-19)による自粛規制下において、VRコンテンツを配信して視聴者にエンタメを届けているということです。

テクノロジーに熱心な人たちは、長年にわたってVRコンサートやVR演劇を推進してきました。しかし、このようなコンテンツ形式は、今日になってはじめてロジスティックかつ財政的な面で有利になったのです。演者たちは、コロナ禍における「ソーシャルディスタンス」ポリシーによって観客と交流して上演することが制限され、苦境に陥っています。

VRは、現場でパフォーマンスを鑑賞する時の体験に可能な限り近い体験を提供します。視聴者主導の体験なので、演者や監督ではなく、視聴者自身がどのように何を見るかを選ぶことができます。従来の収入源が得られない、もしくは制限される際に、新たな収入源の可能性を提示しているのです。

この記事では、今世界で起ち上げられている最も面白いVRコンサートやVR演劇の事例を3件ご紹介します。

1. VRコンサートをライブ配信する日本のポップ歌手

都市化と高齢化が進んだ社会においてCOVID-19の感染拡大に対処するため、日本政府は明確なメッセージと規則を発令してきました。そのメッセージの中には、「三密」があります。密閉、密集、密接を避けることを促す標語です。他の規則には、会場で来場者の人数を従来の50%以下に抑えることを呼びかけるものもあります。

これらの規則に従いながら、利益を100%回復させる目的で、日本のエンタメ業界は革新的な方法を模索し始めました。日本のポップ歌手、ももいろクローバーZのメンバー高城れにさんは、3月に複数の都市でツアーを行う予定でした。日本のVR業界の先端を行く株式会社アルファコード(本社:東京都文京区、代表取締役社長CEO 水野拓宏、以下「アルファコード社」)は、高城さんが代わりにコンサートをVRライブ配信できるようにしました。

カメラマンによって切り取られたシーンを観るのではなく、視聴者が観ようとしているところを観る体験が実現できるのはVRだけです。株式会社アルファコード 代表取締役社長CEO 水野拓宏氏

アルファコード社の水野拓宏氏は、「視聴者が劇場に足を運ぶことと同等の体験をオンラインで提供できるのはVRしかありません。なぜなら、カメラマンによって切り取られたシーンを観るのではなく、視聴者が観ようとしているところを観る体験が実現できるのはVRだけだからです。」と語ります。

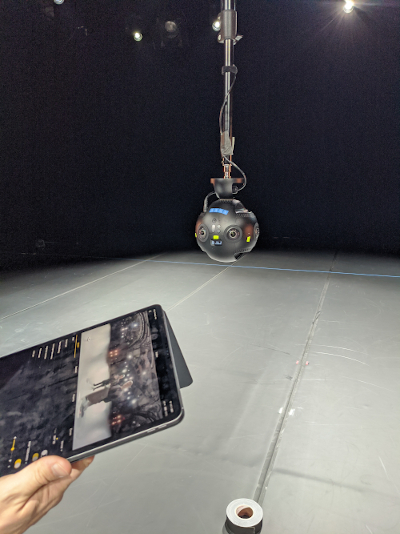

Insta360 Titanならではの没入感あふれる体験

アルファコード社は、臨場感あふれるVRコンサート体験を届けるために、演者が立っている時と座っている時の目線に合わせてカメラを設置しました。水野氏はこう語ります。「目線の高さは、その目線で見ている人の置かれている立場や、その環境における地位・周りの人物との関係性を感じさせる演出となると私たちは考えています。視聴者がモニターから離れた位置で観る既存の映像と違い、VRでは、カメラによって切り取られた空間の中で自身に起きている事象として、視聴者は没入体験します。」

現在、アルファコード社は他にも数多くのVRコンサートプロジェクトでInsta360 TitanとPro 2を利用しており、最近ではライブ配信でのジャズコンサートシリーズを完結させました。水野氏は「コンサートのライブストリーミング配信や演劇のVR配信といった強い照明が使用されるコントラストが強い環境でInsta360 Titanを使っています。ダイナミックレンジが広いので、明暗がはっきりしているコンサートや演劇でノイズの少ないきれいな映像を私たちは撮影できます。」と語ります。

アルファコード社は『STAGE GATE VRシアター』という未来型演劇をVR配信するにあたり、「Blinky」というVR配信のプラットフォームを利用しています。7月6日から8月14日まで、俳優19人が演じる『Defiled-デファイルド-』を39日間連日配信します。

視聴者が『Defiled-デファイルド-』の様々な登場人物の視点に寄り添えるように、アルファコード社は演劇を3台のTitanで複数の角度から撮影しました。水野氏は「視聴者が物語の理解を深めるため、この3つの観点を視聴者の望むタイミングで切り替えることを期待します。視聴者は観点を変えることで同じ物語を違った心境で感じる事が出来ます。」と言います。

日本では、一般社団法人ライブハウスコミッション、NPO法人日本ライブハウス協会、飲食を主体とするライブスペース運営協議会、日本音楽会場協会が共同で「ライブホール、ライブハウスにおける 新型コロナウイルス感染拡大予防ガイドライン」を作りました。このガイドラインによると、会場のスタッフ同士はなるべく2メートル距離を取らなければなりません。アルファコード社は撮影中このルールに従うため、Titanの遠隔映像モニタリング「FarSight」を使用しています。FarSightは、撮影チームがTitanから離れた場所からモニタリングと映像の調整ができる上、出演者はカメラを意識しない自然なパフォーマンスができるというメリットがあります。

2. イギリスの劇場における5G VRライブ配信ネットワーク

2019年12月、VRストーリーテリング・スタジオのRelative Motionはイングランド芸術評議会により補助金を受け、クリストファー・マーロウ著の『エドワード二世』の一場面をVR配信で上演する実験を試みました。

Relative Motionは、Digital Catapult とBrighton 5G Testbedと協力し、5Gでライブ配信をする実現性を模索・実験しています。最終的な目的は、劇場や他の芸術機関がプロダクションモデルにVRデジタルパフォーマンスを取り入れて拡大できるように、制作と配信における原型を作ることです。

このプロジェクトはCOVID-19以前に計画されていましたが、感染拡大を受けて、Relative Motionはプロジェクトをタイムリーに進めることになりました。

Relative Motionのクリストファー・レーン氏は、「コロナ禍の打撃から回復する目的で、劇場や演劇監督たちがVR技術を活用することには、大きな可能性が潜んでいると思います。VRは、配信ネットワークがグローバルであるため、巨額の収入源になり得ます」と語ります。

Insta360 Pro 2を活用したVR演劇のライブ放送

『エドワード二世』撮影にあたり、Relative MotionはInsta360 Pro 2をステージの中心に設置し、この一人の視聴者の観点を中心にして物語を展開しました。古典的な演劇の台本を使い、物語における観察者、登場人物の良心、そして登場人物といった3役のうち1役を視聴者に割り当てたのです。

演劇の「ライブ配信」実験は、Insta360 Pro 2のライブ配信モードを利用して行われました。レーン氏は「Insta360 Pro 2のライブ配信機能のおかげで、ライブ配信モデルでのナラティブVR作品の効果的な制作方法と、それに必要な制作過程に注力できるようになりました」と語ります。

同社は、『エドワード二世』を限られた視点ではなく、本物の人と人の交流や会話を再現するインタラクティブな体験を生み出すため、360度全空間を活用して演出しました。「このようにすることで、視聴者が物語を追うために、椅子に座りながら左右に身体を動かすのです。視聴者は、身体的に演劇に参加していることになりますね。」と語るレーン氏。この方法で、視聴者が物語に加わっているという錯覚が生まれるのです。

Insta360 Pro 2のライブ配信機能のおかげで、ライブ配信モデルでのナラティブVR作品の効果的な制作方法と、それに必要な制作過程に注力できるようになりました。Relative Motion クリエーティブ・ディレクター クリストファー・レーン氏

視聴者が臨場感あふれる体験を得られるよう、高画質の8Kで撮影することがレーン氏にとって必要不可欠でした。レーン氏によれば、8Kでの撮影は、5Gが一般普及した近い将来でも作品を楽しんでもらえるように設計すること。「新しいディスプレイ技術や配信チャネルが到来した時、スムーズにシフトできるのを見込んで今撮影しています」と語ります。

Relative Motionは、他にもいくつかのVRストーリーテリング・プロジェクトを創作中です。コロナ禍において人々にエンタメを届けるために、過去の作品を同社のウェブサイトで配信することも行っています。

3.ドイツのアウクスブルク国立劇場がtheatre@homeをローンチ

ドイツで緊急事態宣言が発令された時、メディア制作会社Heimspielはアウクスブルク国立劇場で上演されるライブオペラのために550台のVRヘッドセットを導入し、VRシアタープロジェクトをまさに実現しようとしている最中でした。

ロックダウンによって観客が劇場に足を運ぶことができなくなった状況を受けて、Heimspielは劇場を観客の自宅に届けることにしたのです。

同社は、アウクスブルク国立劇場の芸術監督アンドレ・ビュッカー氏と協力し、演劇作品4つとバレエ作品1つ(合計上演時間:60分間)を3D VRで配信しました。『theatre@home』プログラムで、ユーザーは手持ちのVRヘッドセットを装着するか、もしくは劇場から10ユーロで借りて、パフォーマンスを鑑賞することができます。

Heimspielのクリエーティブ・ディレクター、フェリックス・パッツェ氏は語ります。「VR体験、特に360度3Dは劇場にぴったりです。まるで劇場に座っているかのような感覚を与える上に、カメラのカット、効果、動作が多い映画とは異なります。停止や画像の入れ替えがないので、より強烈な体験を形作ることができるのです。」

同社は2013年にVR技術を取り入れ、市場の可能性にいち早く気付きました。当初は、3Dプリンター製のカメラリグにアクションカメラ7台を取り付けて使っていましたが、このVR劇場プロジェクトでは、Insta360 Pro 2のシンプルなワークフローを頼りにしています。

Insta360 Pro 2を使用したVR劇場体験の制作

このプロジェクトのためにHeimspielは、Insta360 Pro 2で超長回し映像を撮影し、視聴者がパフォーマンスに引き込まれていくような擬似劇場体験を創りました。ステージの空間には、なるべく臨場感を出すために様々な工夫が凝らされています。VR撮影について、パッツェ氏は「モノを『隠す』ことは我々にできないし、したくもない。そのほうが、リアルだからね」と語ります。

Insta360 Pro 2の遠隔映像モニタリング「FarSight」の遠隔シグナルと1080pプレビューが、遠くからのモニタリングに欠かせませんでした。

Heimspiel クリエーティブ・ディレクター フェリックス・パッツェ氏

録画時にカメラクルーは、別の部屋からもしくはステージから遠く離れて大部分のシーンをディレクションしました。パッツェ氏は「監督やデザイナーたちと共同作業する際には、詳細について相談するために、低遅延で高解像度の映像をライブプレビューすることが肝心です。Insta360 Pro 2の遠隔映像モニタリング「FarSight」の遠隔シグナルと1080pプレビューが、遠くからのモニタリングに欠かせませんでした。

自粛規制が始まって以来VRコンテンツの需要は増加しており、HeimspielではVRコンサートシリーズも計画中です。パッツェ氏は今後のVRライブ配信とVRコンテンツマネジメントに大きな可能性を見出しています。「VR演劇は演技と舞台装置を通して生きています。視聴者は直接それに接して、参加者になるのです。バーチャルな世界にいるのか、現実世界にいるのか、見分けがつかなくなるのです。」

Insta360の最新ユーザーストーリーをチェックしたい方は、公式ブログをチェックしてください。また、Insta360コミュニティに参加すると、ユーザー同士で情報交換をすることができます。